Vor 80 Jahren:

Tote und Verletzte bei Bombenangriff auf

die Weserbrücke

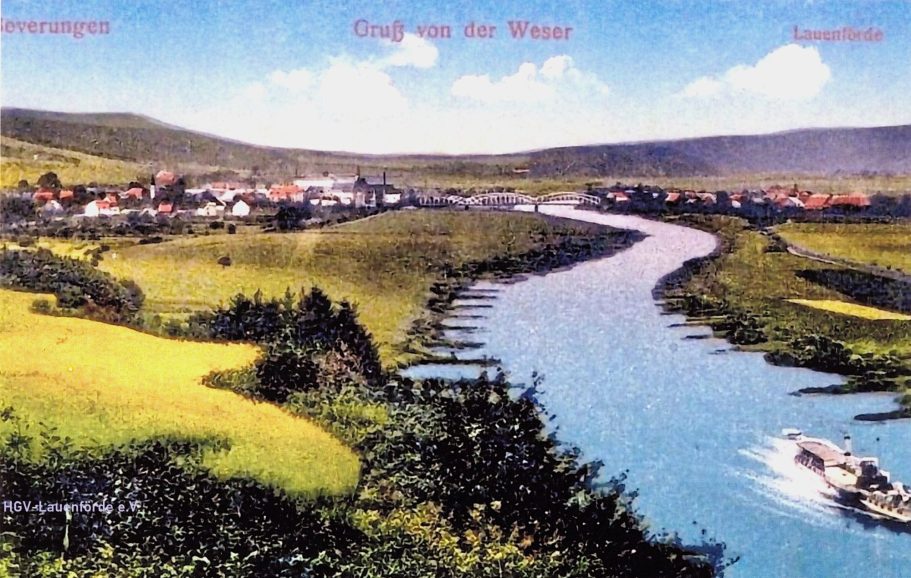

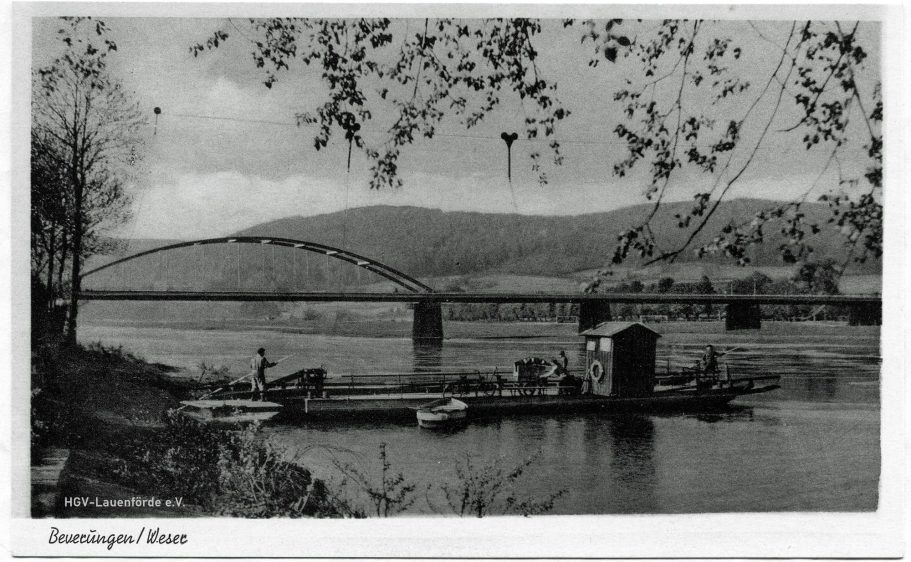

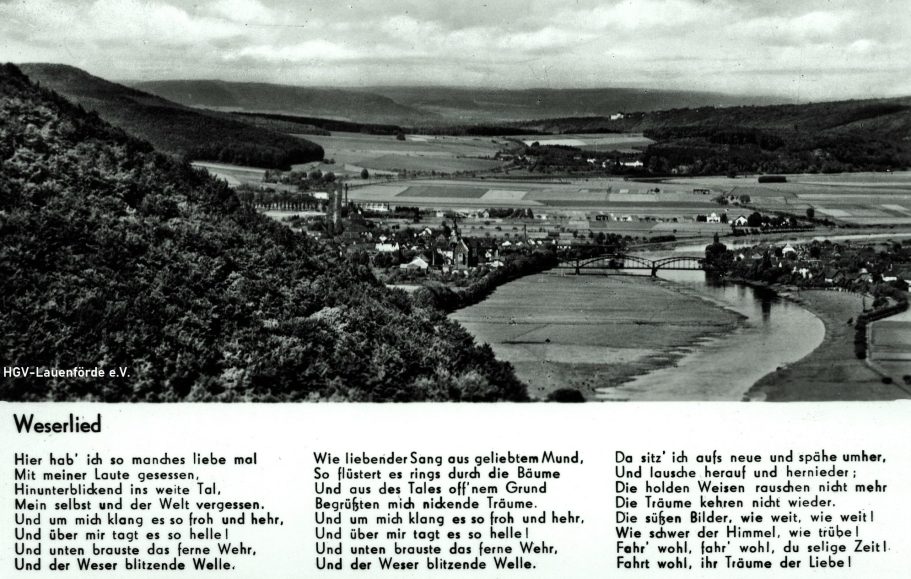

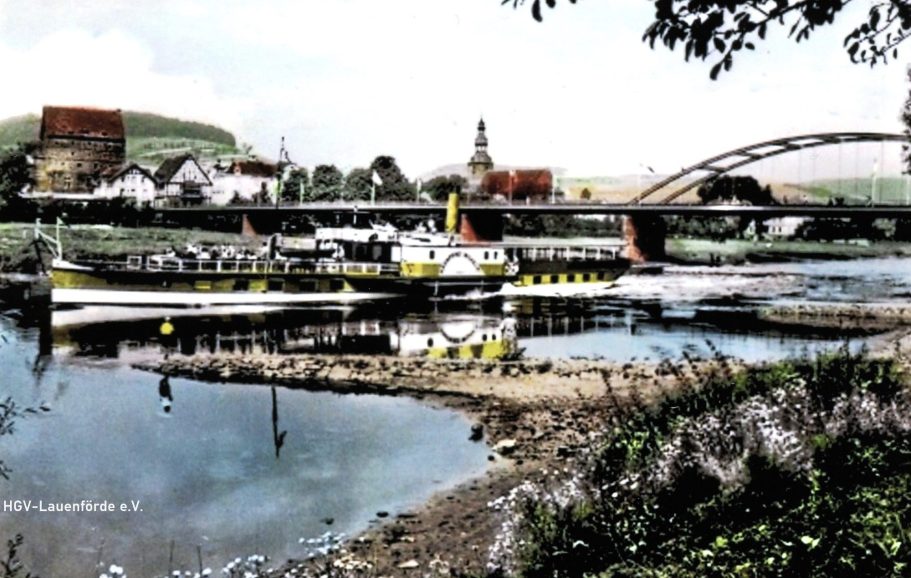

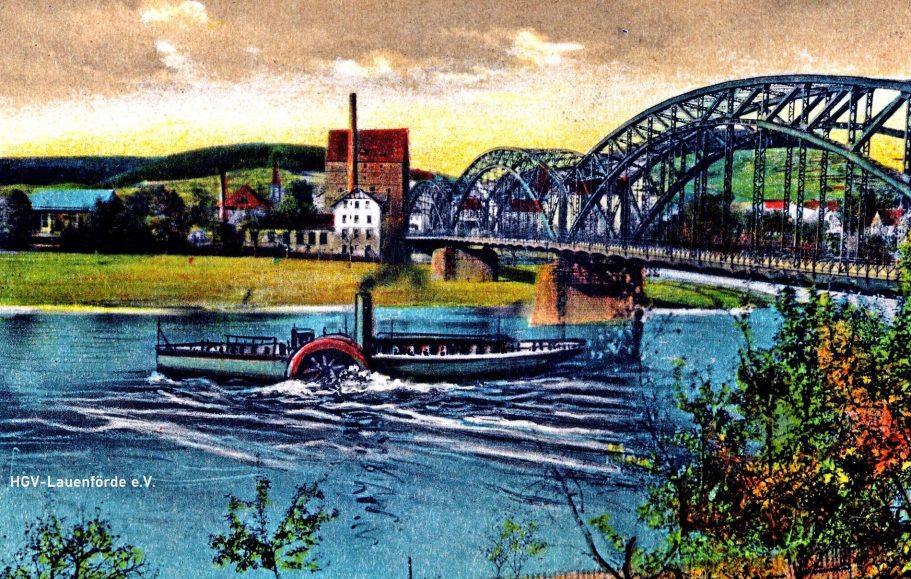

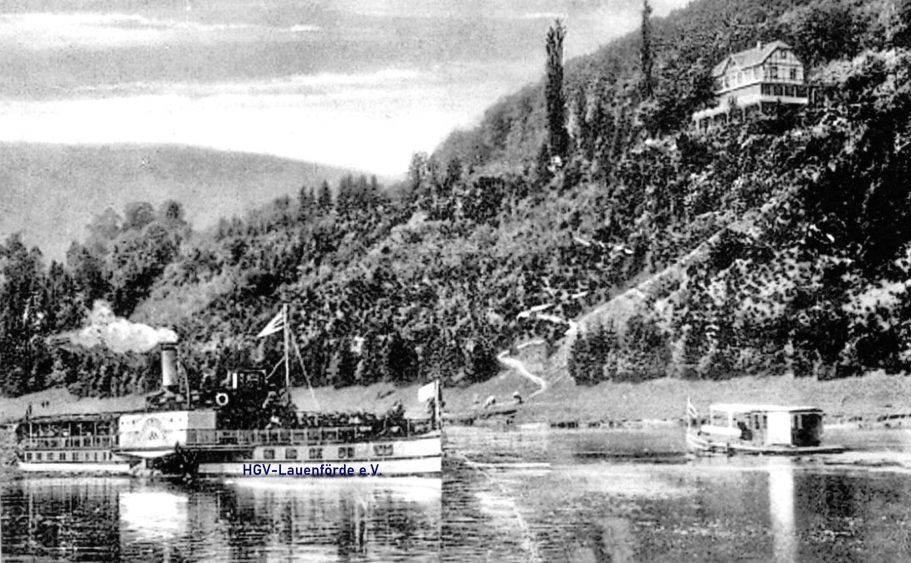

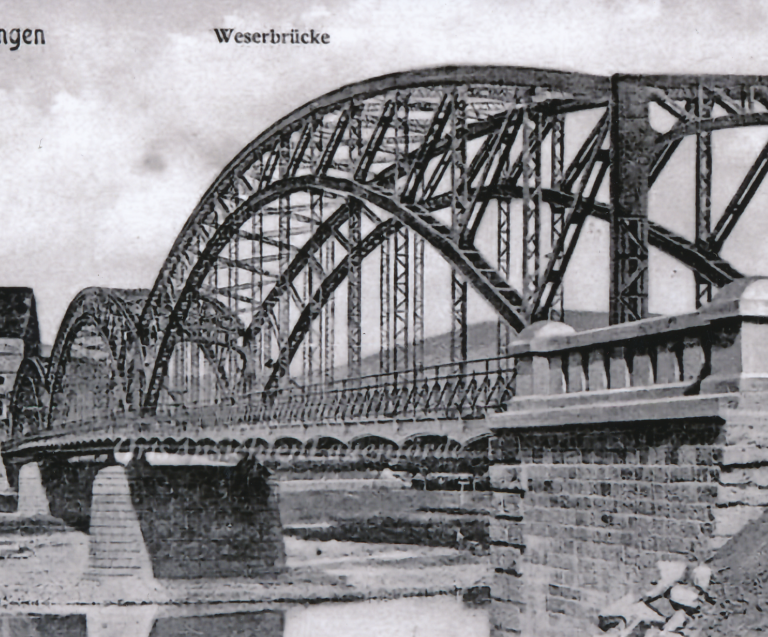

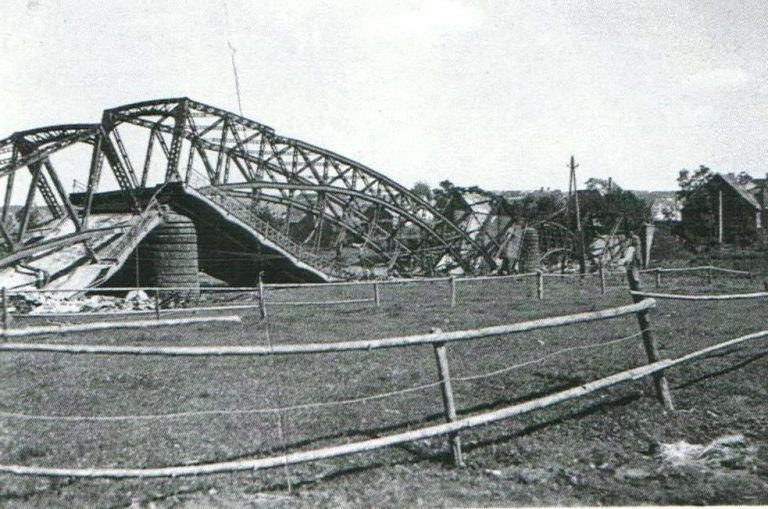

Die 1902 eingeweihte Weserbrücke vor und nach der Sprengung.

Der 22. Februar 1945 war ein klarer Tag mit Temperaturen, die schon den nahenden Frühling ahnen ließen. Doch bereits seit den frühen Morgenstunden flogen alliierte Bomberverbände mit Jagdschutz aus westlicher und südlicher Richtung in das Reichsgebiet ein. Ziel der „Operation Clarion“ waren Bahnhöfe, Bahnknotenpunkte, Brücken und sonstige Verkehrsanlagen.

In der näheren Umgebung wurden u.a. die Bahnanlagen in Northeim, Einbeck, Brakel, Wehrden und Ottbergen zum Ziel der Angriffe, die viele Opfer forderten. Auch Flussübergänge sollten zerstört werden, so auch die Weserbrücke zwischen Beverungen und Lauenförde. Mehrere Maschinen warfen gegen 14.30 Uhr Bomben ab. Zwei Sprengkörper fielen in die Weser und zwei weitere trafen den Beverunger Friedhof und beschädigten dort Grabstätten.

Der „Heimat- und Geschichtsverein Lauenförde e.V.“ hat das Geschehen an diesem schicksalshaften Tag recherchiert, damit es auch den jüngeren Generationen im Gedächtnis bleibt und deutlich macht, wie wichtig die Erhaltung des Friedens ist.

In Lauenförde zerstörten zwei Bomben das Bauernhaus der Familie Knüppel und das unmittelbar angrenzende Friseurgeschäft Wienecke in der Langen Straße. Heute befindet sich dort das Seniorenzentrum Niedersachsentor. Beschädigt wurden auch die umliegenden Häuser, so das Anwesen des Schmiedemeisters Topp. Fünf Tote und mehrere Verletzte waren zu beklagen. Ernst Sigges(62) und seine Ehefrau Dorette geb. Knüppel(57), die in einem Anbau des Hauses Knüppel die örtliche Poststelle betreuten, sowie die aus Hückelhoven nach Lauenförde evakuierte Elisabeth Kremers(71) wurden verschüttet und konnten nach stundenlanger Suche nur noch tot geborgen werden. Landwirt Friedrich Knüppel war mit dem Ehemann von Frau Kremers zum Zeitpunkt des Angriffs in Beverungen, um nach seiner dort gelegenen Wiese zu sehen. Seine Ehefrau, die zuhause geblieben war, wurde von den Hilfskräften aus den Trümmern gerettet. Sie erlitt jedoch schwere Verletzungen am Arm und musste mehrere Monate im Krankenhaus Beverungen behandelt werden.

m Haus des Friseurmeisters Wienecke starben die in Langenthal wohnende und aus Lauenförde stammende Lina Kuhlmann geb. Garbe(47) sowie die 10jährige Schülerin Christa Blasche. Das Mädchen war gemeinsam mit ihrer Mutter wegen der ständigen Luftangriffe aus Hannover in das vermeintlich sichere Lauenförde evakuiert worden. Christas Vater war im Krieg gefallen, sie war das einzige Kind des Ehepaars. Ihre Mutter, die sich ebenfalls im Friseurgeschäft aufhielt, überlebte und wurde ebenso wie Edith Wienecke verletzt. Mit Handwagen transportierte man die Verwundeten in das St.Johannes-Hospital Beverungen.

Am Samstag, den 24.2.1945, wurden die Opfer des Luftangriffs beigesetzt. „Die Oberklasse sang in einer erhebenden Gedenkfeier der lieben Mitschülerin Christa am Grabe nach einer österreichischen alten Volksweise ein für sie geschriebenes Trauerlied“, so ein Schülerbericht.

Im Gemeindehaus (heute Bürger- und Kulturzentrum) fand eine Trauerfeier statt. Örtliche NS-Funktionäre nutzten die Gelegenheit, um mit Durchhalteparolen die aussichtlose militärische Situation zu beschönigen und den nahen Endsieg anzukündigen.

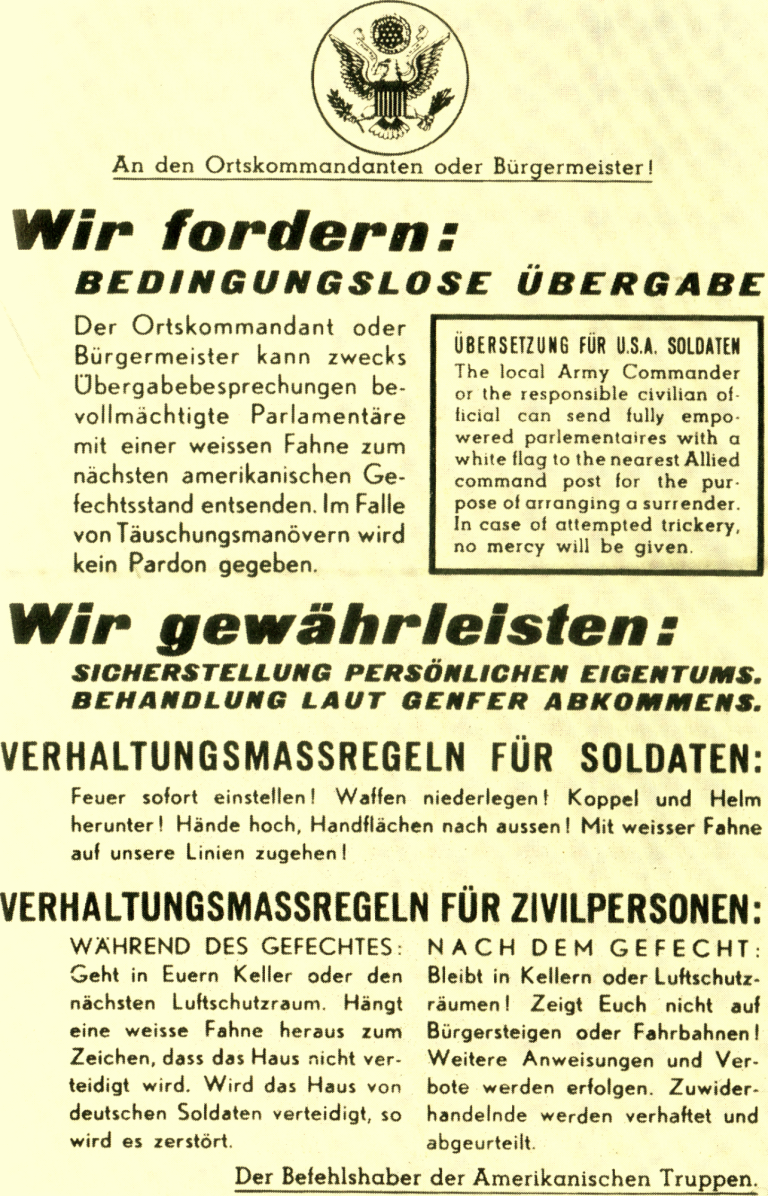

Am Sonntag, den 8. April 1945, überquerten US-Einheiten die Weser und besetzten nach erbitterten Straßenkämpfen Lauenförde. Ein US-Bericht über die Kampfhandlungen vermerkt: „Das Wetter war klar und die Sonne schien bei guter Sicht.“

Einen Tag zuvor sprengten Wehrmachtspioniere um 7.00 Uhr die am 6. Dezember 1902 eingeweihte Weserbrücke.

Das Foto zeigt in der Bildmitte das Geschäftshaus Wienecke und rechts das landwirtschaftliche Anwesen der Familie Knüppel.

Als der Krieg an die Weser kam

Im Frühjahr 1945 war die bevorstehende Niederlage des „Dritten Reiches“ unübersehbar. Mit dem Beginn der sowjetischen Großoffensive am 12. Januar brach die Ostfront zusammen. Im Westen überschritten alliierte Verbände Ende März den Rhein. 300 000 Soldaten waren im Ruhrkessel eingeschlossen. Die Front rückte immer näher an die Weser heran. Mit Durchhalteparolen versuchten NS-Funktionäre die Bevölkerung über die aussichtslose Situation zu täuschen. Am 16. Februar kam der Beverunger Stadtrat zu einer Sitzung zusammen. Der Beigeordnete Von der Beeck rief die Stadträte dazu auf, „in Willen, Glauben, Mut und Beharrlichkeit ein Beispiel zu geben“. Pflicht eines jeden Deutschen sei, zu handeln, zu arbeiten und zu kämpfen. Die Sitzung wurde „mit dem alten Kampfruf Adolf Hitler Sieg Heil“ beendet. In Lauenförde fand am 4. Februar im Gemeindehaus die Vereidigung des Volkssturmes statt. SA-Sturmführer Albert Evers zeichnete aus diesem Anlass Volkssturmmänner für ihren Einsatz beim Bau von Grenzbefestigungen aus.

„Verpflichtung der Jugend“

Im Frühjahr 1945 wurde die militärische Lage immer kritischer. Trotzdem fanden am Sonntag, dem 25. März 1945, im Lauenförder Gemeindehaus „die diesjährigen Feiern zur Verpflichtung der Jugend“ (Südhannoversche Zeitung vom 14.3.1945) statt. Zuständig für die Durchführung zeichnete NSDAP-Ortsgruppenleiter Schünemann. Während der NS-Herrschaft wurden am letzten Märzsonntag jeden Jahres die 14jährigen in die HJ bzw. BDM aufgenommen. Auch Hitlerjungen aus Lauenförde sollten an der Verteidigung von Solling und Harz teilnehmen, konnten aber wohlbehalten wieder ihren Heimatort erreichen.

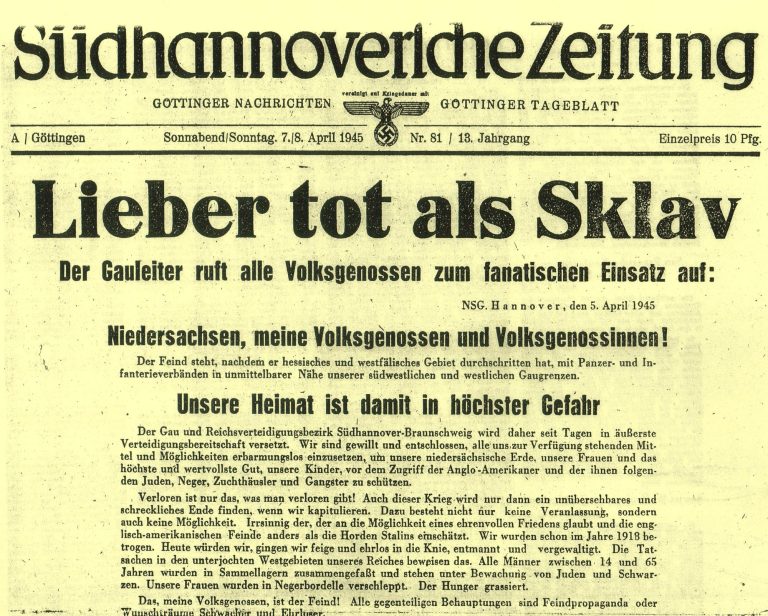

Das in Höxter erscheinende NS-Volksblatt für Westfalen gab am 26. März die Parole „Kampf bis aufs Messer !“ aus. Die Südhannoversche Zeitung stand dem nicht nach. Mit Überschriften wie „USA -Hungerpeitsche im besetzten Rheinland“, „Das Gebot der Stunde: Stehen und kämpfen !“ und „Das deutsche Volks verkauft seine Ehre nicht !“ zog die Propaganda noch einmal alle Register.

Kämpfe in Tietelsen und Amelunxen fordern viele Menschenleben

Die Realität sah jedoch anders aus. Im südlichen Kreis Höxter trafen die aus dem Raum Paderborn herangeführten US-Kampfverbände auf relativ schwachen Widerstand. Schwerpunkt der Kampfhandlungen waren im Bereich des damaligen Amtes Beverungen die Gemeinden Amelunxen und Tietelsen. Bereits seit dem 2. April hatten sich in Amelunxen Soldaten der Wehrmacht und der Panzerbrigade Westfalen der Waffen-SS auf die Verteidigung vorbereitet. Am 6. April wurde der Ort mit heftigem Artilleriefeuer belegt. US-Infanteristen gingen im Schutz von Panzern zum Angriff über. Die Sprengung einer Nethebrücke und der Eisenbahnbrücke Richtung Drenke konnte sie nicht aufhalten. Den erbitterten Straßenkämpfen fielen 15 deutsche und 13 US-Soldaten zum Opfer. Auch Tote unter der Zivilbevölkerung waren zu beklagen. Am Spätnachmittag zogen sich die Verteidiger in Richtung Wehrden zurück. Der Weserort wurde mit stundenlangem Granatfeuer eingedeckt, mehrere Menschen wurden getötet oder verletzt. Am 8. April wurde Wehrden besetzt. Die US-Kampfeinheiten bereiteten sich auf den Weserübergang Richtung Fürstenberg vor.

Während Dalhausen ohne Widerstand eingenommen wurde, verliefen die Kämpfe um Tietelsen für beide Seiten verlustreich. Der Beschuss des Ortes forderte mehrere Tote unter der Bevölkerung, darunter ein neunjähriger Junge. Die Nacht zum 6. April nutzten Soldaten des Infanterie -

regiments Meyer der Waffen-SS Brigade „Westfalen“, um Verteidigungsstellungen zu beziehen. Vier Panzer des Typs „Königstiger“ unterstützten sie. Am Vormittag wurde in Tietelsen erbittert um jedes Haus gekämpft. Gegen Mittag zogen sich die Verteidiger in Richtung Weser zurück. Sie ließen 14 Gefallene zurück. Die US-Einheiten erlitten bei den Kämpfen im Kreis Höxter wohl an diesem Freitag schwere Verluste, genaue Zahlen sind nicht bekannt. In einem Waldgebiet zwischen Erkeln und Tietelsen wurden später 13 tote, deutsche Soldaten gefunden, die alle durch Kopfschüsse umgekommen waren.

US-Truppen rücken weiter in Richtung Weser vor

Am selben Tag erreichten die Amerikaner Haarbrück. Acht deutsche Soldaten fielen dort, als sie eine Panzersperre gegen die heranrückenden US-Soldaten verteidigten. Die Angreifer zogen sich zurück und schossen in den Ort. Zahlreiche Häuser gerieten in Brand und wurden zerstört oder beschädigt. Ein Junge erlag später seinen schweren Verletzungen. Nach der Besetzung Haarbrücks rückten die US-Kampfverbände über Langenthal in Richtung Herstelle vor und besetzten den Weserort am 7. April. Dort hatte die Waffen-SS bisher ihren Gefechtsstand. Nach dem Rückzug in der Nacht zum 7. 4. über die Weser nach Lauenförde, wurde er nach Sohlingen verlegt. Deutsche Artillerie beschoss am nächsten Tag mehrere Stunden Herstelle und verursachte erhebliche Schäden. Bei ihrem Vorstoß in Richtung Karlshafen gerieten die US-Panzer zunächst von den Hannoverschen Klippen aus unter Beschuss durch Maschinengewehre und dann mehrere hundert Meter vor dem Ortseingang in heftiges Geschützfeuer. Der vordere Panzer wurde getroffen und brannte. Im Bereich der Sperrholzfabrik und der Saline waren zwei Tigerpanzer in Stellung gegangen und sollen 17 US-Panzerfahr-zeuge abgeschossen haben. In amerikanischen Quellen findet sich allerdings keine Bestätigung für diese hohen Verluste. Im Journal der 3.US-Panzerdivision vom 7.4.1945 und weiteren Berichten der US-Armeeheißt es lediglich, dass bei der Verteidigung von Helmarshausen auf deutscher Seite ein oder zwei erbeutete amerikanische Sherman-Panzer eingesetzt wurden.

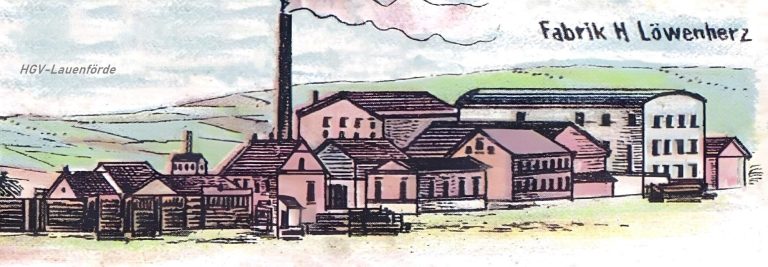

In Lauenförde war im Weserhotel eine Auffangstelle für die bei den Kämpfen westlich der Weser verwundeten Soldaten eingerichtet worden, die hier notdürftig versorgt wurden. Da die Sprengung der Brücke bevorstand, wurden sie abtransportiert und in der Villa Löwenherz untergebracht. Die Verletzten wurden dort von Sanitätern und DRK-Schwestern aus Lauenförde betreut, die das Gebäude mit selbst genähten Rote Kreuz-Fahnen als Lazarett kenntlich gemacht hatten.

In der in Göttingen erscheinenden Südhannoverschen Zeitung rief der Gauleiter für Südhannover-Braunschweig Hartmann Lauterbacher am 7. April „alle Volksgenossen zum fanatischen Einsatz“ mit dem Kampfruf „Lieber tot als Sklav !“ auf. Die Bezieher in Lauenförde dürfte dieses Blatt jedoch nicht mehr erreicht haben. Lauterbacher selbst zog die Flucht dem Kampf vor und setzte sich am 8. April mit seinem Auto, das er mit einer großen Menge Zigaretten beladen hatte, zunächst in den Harz und dann nach Salzburg ab.

Beverungen wird kampflos besetzt

In Beverungen hatte eine Einheit der Waffen-SS die errichteten Panzersperren und die Zugänge zur Stadt besetzt. Auf dem östlichen Weserufer bezog in Lauenförde eine Batterie mit 12,5cm-Geschützen Stellung. Sie wurde jedoch am Freitagabend in Richtung Solling zurückgezogen. Inzwischen setzte auch amerikanischer Artilleriebeschuss ein. Ein Todesopfer war zu beklagen, einige Gebäude im Stadtkern wurden beschädigt. Inzwischen war die Weserbrücke für die Sprengung vorbereitet. Die Zündvorrichtung befand sich auf der Domäne in Lauenförde. Die SS- und Wehrmachtssoldaten zogen sich eilig auf das östliche Weserufer zurück.

Zerstörung der Weserbrücke

Am nächsten Morgen erschütterte um 7 Uhr ein ohrenbetäubendes Krachen die beiden Orte. 45 Zentner Sprengstoff verwandelten die erst 1902 fertiggestellte Weserbrücke in einen Trümmerhaufen. Zahlreiche Häuser, das Beverunger Krankenhaus und das Elektrizitätswerk wurden beschädigt, Dächer abgedeckt, Fensterscheiben zersplitterten. In Lauenförde wurden im Umfeld der Brücke die Dächer stark beschädigt, kaum eine Scheibe blieb heil. Der Saal des Weserhotels stürzte ein. Später wurden bei Aufräumungsarbeiten unter dem Schutt noch 60 kg Dynamit und eine erhebliche Menge Waffen und Munition gefunden. Kurz nach der Zerstörung der Brücke rückten gegen 7.30 Uhr amerikanische Truppen ohne Widerstand vorzufinden in die Weserstadt ein. Die in den Tagen zuvor errichteten Panzersperren erwiesen sich als völlig sinnlos. Drei von den GI´s aufgegriffene junge SS-Soldaten wurden in der Brinkstrasse erschossen. Lauenförde und Brüggefeld wurde mit leichtem Artilleriefeuer belegt.

Von Beverungen aus stieß die Task Force Kane der US-Armee nach Norden in Richtung Blankenau vor und erbeutete dort in einer Montagehalle 11 Flugzeugrümpfe. In der Nacht ruhten die Kampfhandlungen. Die SS- und Wehrmachtssoldaten richteten sich auf die Verteidigung ein. Eine Zeitzeugin gab 1998 das Geschehen wie folgt wieder: „Kurz vor dem Angriff hatten die SS-Männer im Keller des Hauses noch Orgien gefeiert und dem Alkohol stark zugesprochen. Der Keller sah wüst aus, Essensreste, leere und halbleere Flaschen lagen herum.“

Der Kampf um Lauenförde beginnt

Am Sonntag, dem 8. April, setzte in den frühen Morgenstunden der Beschuss wieder ein. Um 4.30 Uhr überquerte ein amerikanischer Spähtrupp unterhalb der Sperrholzfabrik Buddenberg die Weser. Weitere Soldaten des 18. Regiments der 1. US-Inf. Div. setzten um 8.30 Uhr über. SS-Soldaten, die getarnt in den Weiden am Ufer lagen, erschossen den Kommandanten der Einheit. Sie sollen nach ihrer Gefangennahme getötet worden sein. Am selben Tag überschritten Männer des 16. Regiments, das von Oberst Gibb kommandiert wurde, in Wehrden die Weser und nahmen Fürstenberg ein. In Lauenförde lieferten sich deutsche und amerikanische Soldaten heftige Gefechte. Ein US-Bericht über die Kampfhandlungen vermerkt:“Das Wetter war klar und die Sonne schien bei guter Sicht.“ Besonders die Soldaten der Waffen-SS leisteten, so wird in einem Report der

US-Army berichtet, „harten und fanatischen Widerstand“. In Häusern, Gärten und auf den Straßen lagen tote und sterbende Soldaten. Verwundete konnten zunächst wegen der andauernden Kampfhandlungen nicht geborgen werden. Deutsche Artillerie nahm den nun schon weitgehend besetzten Ort vom Sollingrand aus unter Feuer. Eine Granate schlug auch in das Gemeindehaus an der Hasenstraße ein. Mehrere Gebäude wurden in Brand geschossen.

Tragisch waren die Todesumstände von Hermann Frebold. Der 1895 geborene Lauenförder war von Anfang an ein Gegner des NS-Regimes. 1935 wurde er, nachdem er sich in der Gaststätte Paulmann (heute „Zur Post“) kritisch zu einer Hitlerrede geäußert hatte, denunziert und von der Gestapo verhaftet. Wiederholt wurde er in den folgenden Jahren wegen seiner politischen Überzeugung inhaftiert. Durch Misshandlungen trug er einen schweren Nierenschaden davon.

Während der Kämpfe am 8. April 1945 hatte Hermann Frebold mit seiner Ehefrau Anna und seinen beiden Söhnen Schutz im Keller der Gaststätte Paulmann, in deren Obergeschoss die Familie wohnte, gesucht. Die an das Gebäude angrenzende Scheune wurde durch SS-Soldaten in Brand geschossen. Das Feuer drohte auf das mit Teerpappe gedeckte Dach des Saales überzugreifen.

Ein US-Soldat kam in den Keller und forderte Frebold und eine weitere Person auf, den Brand zu löschen. Als beide Männer das Feuer auf dem Dach mit Wasser, das in Eimern herbeigeschafft werden musste, einzudämmen versuchten, wurden sie aus dem Kirchfeld von zwei SS-Soldaten mit dem Maschinengewehr beschossen.

Von sieben Projektilen tödlich getroffen brach Hermann Frebold zusammen. Ein US-Offizier überbrachte seiner Ehefrau die traurige Nachricht, dass ihr Ehemann durch seine eigenen Landsleute getötet worden sei.

Vormarsch in Richtung Solling und Harz

Erst nach Stunden, als sich die noch kampffähigen deutschen Soldaten in Richtung Solling zurückzogen, konnten die Menschen, die in den Kellern Zuflucht gefunden hatten, aufatmen. 20 deutsche Soldaten, einige erst 17 Jahre alt, und 15 GI´s fanden an diesem Tag in

einem sinnlosen Kampf den Tod, viele wurden zum Teil schwer verwundet.

Nachdem das 16. Und 18. Regiment der 1. US-Infanterie-Division einen Brückenkopf gebildet hatte, der von Fürstenberg über Derental und Meinbrexen bis Würgassen reichte, wurde bereits am selben Tag in Höhe der früheren Fährüberfahrt eine Pontonbrücke fertiggestellt. Um die Zufahrt zu verbreitern, sprengten US-Pioniere die angrenzende Scheune des Landwirts Pieper. Der benachbarte Stall geriet durch die Sprengung in Brand und ging in Flammen auf. Die 3. US-Panzerdivision überquerte die Weser und stieß von Lauenförde aus weiter in Richtung Solling und Harz vor. Der Vormarsch ging in so hohem Tempo vor sich, dass die US-Armee nur unter großen Anstrengungen den Nachschub sichern konnte. Er wurde im Solling allerdings durch „Straßenblockaden mit einer unwahrscheinlich hohen Anzahl von gefällten Bäumen“, so ein Armeebericht, behindert. Bereits am 10.4. besetzte die US-Armee Northeim und am 11. 4. Osterode. Eine schier endlose Kolonne aus Panzern und LKW´s rollte in den folgenden Tagen durch Lauenförde. So manchem dürfte jetzt erst klar geworden sein, wie verlogen die Endsiegparolen der braunen Machthaber waren. Der Wehrmachtsbericht hatte unter Missachtung des tatsächlichen Sachverhalts am 9. April gemeldet: “Um die Weserübergänge bei Holzminden und Höxter wird gekämpft.“ Im Bereich des gebildeten Brückenkopfes zwischen Fürstenberg und Lauenförde wurden 275 deutsche Soldaten gefangengenommen und Richtung Westen abtransportiert.

Die Toten werden begraben

Am 10. April, nach Beendigung der strikten Ausgangssperre, wurden die deutschen Gefallenen auf dem Lauenförder Friedhof begraben. Dort haben sie, bis auf einige, die auf Veranlassung ihrer Angehörigen später umgebettet wurden, im Schatten der Trauerbuche ihre letzte Ruhe gefunden. Die Toten der US-Armee wurden in Frankreich bestattet. Einige Tage nach der Beendigung der Kämpfe beobachtete ein Schüler, wie amerikanische Soldaten vor der Beverunger Molkerei das Gepäck ihrer gefallenen Kameraden sortierten, um den Angehörigen in den USA die Hinterlassenschaften zukommen zu lassen. Lauenförder NS-Funktionäre suchten auf der Beverunger Seite Zuflucht während dortige Nazis in Richtung Solling flohen.

So endete die Nazi-Herrschaft in den Orten beiderseits der Weser. Bis zum endgültigen Untergang des „Dritten Reiches“ sollten aber weitere vier Wochen vergehen, in denen noch viele Menschen in ganz Europa ihr Leben verloren.

(Quellen: Archiv LB, Stadtarchive Uslar, Northeim, Höxter, National Archive Washington, Meyer, König, Rorig -650 Jahre lauenförde /1998, Zeitzeugenberichte, US Periodic Reports, 1.US-Inf.-Div.Journal/Daily Reports, Wehrmachtsbericht d. OKW, Weekly Intelligence Reports / Fotos: Privat, Archiv Heimat- und Geschichtsverein Lauenförde e.V., Wagenknecht, Signal Corps US-Army)

Blick nach Lauenförde vom Turm der Kath. Kirche in Beverungen aus. Ein Panzer überquert gerade die von US-Pionieren am 8.April 1945 errichtete Pontonbrücke.

Die bei den Straßenkämpfen in Lauenförde gefallenen Soldaten fanden auf dem Lauenförder Friedhof ihre letzte Ruhe.

Zeitungsbericht von Thorsten Wegener

in der Neuen Westfälischen

am Samstag, 5.4.2025

Die Geschichte des

Lauenförder Wappens

Im Jahr 1925 erhielt Heinrich Könecke, damals Lehrer an der Volksschule Lauenförde und nebenamtlicher Ortsheimatpfleger, Einblick in eine aus Familienbesitz stammende Urkunde aus dem Jahr 1779.

Anlass für die Ausfertigung war die Veräußerung eines Ernst Klieve gehörenden Grundstückes an den Soldaten Ludewig Breden. Das Dokument war vom Beamten Wedemeyer unterzeichnet und mit dem Amtssiegel versehen.

Es zeigte einen aufgerichteten Löwen, der durch das Wasser schreitet mit dem Zusatz Amt Lauenförde. Der Löwe bezieht sich offensichtlich auf eine Sage, nach der „Heinrich, der Löwe“ die Weser in Lauenförde durchquerte.

Der Überlieferung nach wurde dieser Weserübergang dann

Löwen-Furt genannt.

Dem rührigen Ortsheimatpfleger gelang es, die Gemeindevertretung davon zu überzeugen, ein Wappen anfertigen zu lassen. Im Protokollbuch des Flecken-ausschusses findet man unter dem 11.November 1926 den Tagesordnungspunkt 4 „Antrag des Gemeindevorstandes und des Hauptlehrers Könecke, ein nach Zeichnungen beiliegendes Wappen führen zu dürfen.“

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen.

Er wurde am 16. März 1927 über den Regierungspräsidenten an das Staatsarchiv Hannover und das Geheime Staatsarchiv Berlin weitergeleitet. Der dem Antrag beigefügte Entwurf für das Wappen wurde von dem Heraldiker Tobias Schwabe in Berlin angefertigt.

Er zeigte einen goldenen, aufgerichteten Löwen, der nach heraldisch rechts (vom Betrachter aus links) durch blauweiße Wellen schreitet.

Am 21. Juni 1927 fertigte das Preußische Staatsministerium die Genehmigungsurkunde mit folgendem Wortlaut aus:

„Dem Flecken Lauenförde im Kreise Uslar wird die Genehmigung zur Führung des auf der anbei zurückfolgenden Zeichnung dargestellten Wappens und eines entsprechenden Dienstsiegels erteilt.“

Dem Genehmigungsantrag war eine ausführliche Begründung aus der Feder von Heinrich Könecke beigefügt.

Darin erläuterte er die Entstehung des Ortsnamens Lauenförde:

„Der Name Lauenförde tritt zuerst nur als Name der welfischen Grenzburg als „Hus to Leweford“ im Jahr 1348 auf, 1355 lautet er „Lewenvorde“ und 1447 „Lewenfurde“. Schon von 1429 an ging die Namensform über „Lawinforde“ und „Lawenfurde“ (1591) oder „Lawenforde“ (1599) über zu „Lauenfort (1585) und „Lauenvord“ (1588). Aus dem Jahre 1724 liest man dann die heutige Form „Lauenförde“. Die Namensreihe bestätigt, dass man diesen Ortsnamen mit „Löwen-Furt“ deuten darf. Der Ort entstand im Anschluss an die Burg.“

Soweit die Ausführungen H. Köneckes zur Entstehung des Ortsnamens Lauenförde aus dem Jahr 1927. Friedrich Rorig hat in seinem 1998 erschienenen Buch „650 Jahre Lauenförde“ weitere Schreibweisen des Ortsnamens recherchiert, so „Lawenfurda“ (1591, auf einem Grabstein in der Kirche), „Lawinforde“ (1613, 1652), „Lawenföhrde“ (1620), Legefort (1654) und

„Lawnförde (1690 u. 1700).

Heinrich Könecke erläuterte in seinem Begleitbericht auch ausführlich den historischen Hintergrund der Löwensage:

„Der in der Sage berichtete Weserübergang Heinrichs bei Lauenförde findet eine geschichtliche Bestätigung. Als 1156 der welfische Vasall Graf Wedekind von Schwalenberg in die Acht getan war, empörte er sich gegen seinen Lehnsherrn. Heinrich der Löwe mußte gegen ihn ziehen und seine feste Burg Desenberg berennen. Der Weg dahin ging über Lauenförde. Auch manche anderen Heere haben diesen Ostwestweg und den Weserübergang benutzt. Darum standen sich hier ja auch die beiden Burgen Lauenförde und Beverungen gegenüber. Es ist anzunehmen, dass unsere Burg stolz das Welfenwappen, den Löwen, über dem Tore trug, wie es mehrfach von anderen welfischen Burgen berichtet wird (z.B. Lewenburg bei Bielefeld). Das war Grund genug sie vom anderen Ufer her in Verbindung mit der Furt und ihrer alten Tradition „Den Lewevorde“ zu nennen.“

Zur Zeit des 30-jährigen Krieges ist durch mehrere Briefe der damaligen Burgherren auch die Schreibweise "Leuwenfordt" überliefert.

Die Furt und später die Fähre haben sich damals unterhalb Lauenfördes, also flussabwärts, befunden. Die genaue Lage ist nicht mehr zu ermitteln. Die Fährstelle befand sich am Beverunger Ufer ungefähr in Höhe der Posttwete. Von der in Lauenförde ansässigen jüdischen Familie Stein, später Eckstein, ist bekannt, dass sie 1773 ein Haus am neuen Fährweg besaß.

H. Könecke vertrat in der von ihm im Jahr 1948 anlässlich des 600jährigen Ortsjubiläums verfassten Festschrift die Ansicht, dass sich die Furt zur Zeit Heinrichs des Löwen flussaufwärts zwischen der Bevermündung und den beiden Burgen befunden hat. Begünstigt worden könnte dies durch dort herangeführten Schottermengen sein, die eine Abflachung des Flussgrundes verursachten.

Nach der behördlichen Genehmigung des Wappens mussten noch vier farbige Zeichnungen eingereicht werden. Der Siegelstempel wurde von dem Berliner Künstler E. Wörner gezeichnet und nach dieser Vorlage von der Firma Bönecke in Hannover angefertigt.

Die Lauenförder sind zu Recht stolz auf ihren Löwen. Bei besonderen Anlässen, so beim Schützenfest oder Rosenmontagszug, wehen entlang der Straßen die rot-gelben Fahnen mit dem prächtigen Wappen.

(Quellen: Heinrich Könecke: Festschrift 600 Jahre Flecken Lauenförde /1948, Friedrich Rorig: 650 Jahre Lauenförde –Vom Burgflecken zur Industriegemeinde /1998 - Archiv des HGV Lauenförde e.V., Fotos/Abbildungen: Archiv des HGV Lauenförde e.V. und Werner Filmer)

Die Geschichte des Meinbrexer Wappens

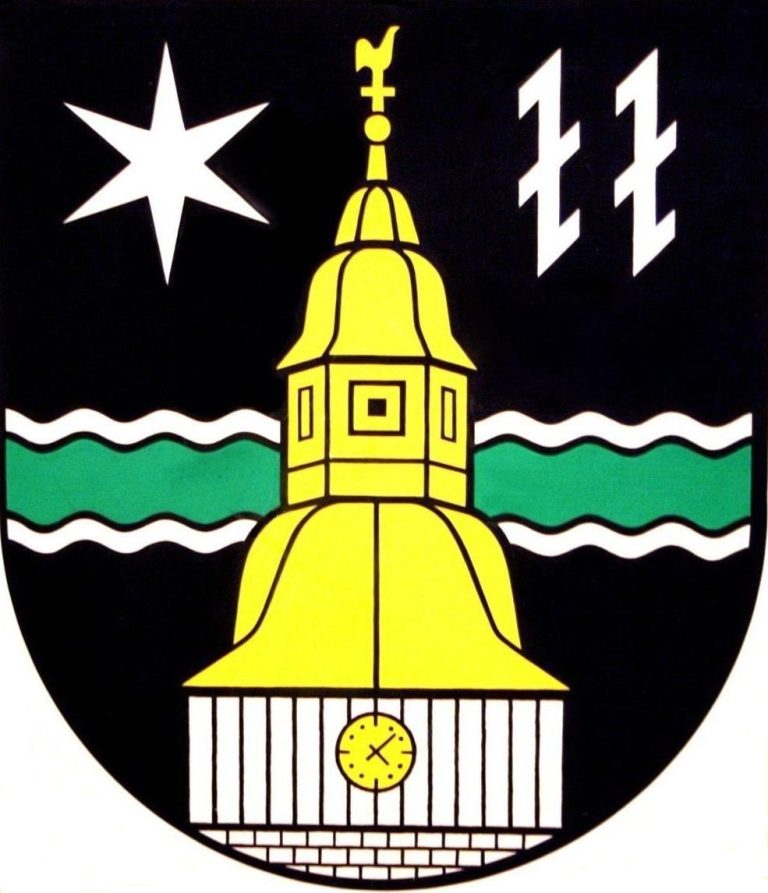

„In Schwarz ein grüner, silbern gebördelter Wellenbalken….“

Im folgenden Artikel, den der leider bereits verstorbene Lokalhistoriker Friedrich Rorig verfasst hat, schildert er die Entstehung des Meinbrexer Wappens.

Die ehemals selbstständige Gemeinde ist seit dem 1. Januar 1973 ein Ortsteil des Fleckens Lauenförde.

Die Gemeindeordnung von 1950 verleiht den Gemeinden das Recht, ein eigenes Wappen zu führen. Auch im Meinbrexer Gemeinderat wurde darüber nachgedacht. Das Protokoll der betreffenden Gemeinderatssitzung ist unterschrieben von Bürgermeister Werner Hansmann und dem Gemeinderatsmitglied Otto Dempewolf. Protokollführer ist Lehrer Herbert Stapel und Schriftführer Gerhard Stührmann.

Ganz zufrieden muss der Rat mit dem Entwurf dann doch nicht gewesen sein, denn am 7. Juli 1956 beschließt er, dass der Graphiker Steding einige neue Entwürfe vorlegen soll, in denen das von Mansberg'sche Tor und zum andern dieses Tor in Verbindung mit dem Kirchturm zum Ausdruck kommt.

Aus den erneut vorgelegten Entwürfen findet am 6. April 1957 schließlich der mit Nr. 7 bezeichnete „Goldener Kirchturm auf schwarzem Grund mit grünem Wellenbalken, silbernen Stern und zwei silbernen Wolfsangeln“ die Zustimmung der Gemeindevertreter. Der Gemeindedirektor beantragte am

28. Juni 1957 über den Landkreis Holzminden beim Niedersächsischen Minister des Innern die Genehmigung des wie folgt beschriebenen Wappens:

„In Schwarz ein grüner, silbern gebördelter Wellenbalken, belegt mit einem Barockkirchturm mit silbernem Sockel, goldener Uhr und goldenem Turmhahn, begleitet rechts von einem silbernen Stern, links von zwei silbernen Wolfsangeln.“

Begründung: „Da historische Überlieferungen nicht vorliegen, hat der Rat dem vorliegenden Entwurf einstimmig zugestimmt. Als Hauptsymbol wurde der Turm der hiesigen, Johannes dem Täufer geweihten, 1736 durch Blitzschlag und Brand beschädigten und 1738 wieder erneuerten, Kirche gewählt. Der Wellenbalken stellt die Weser dar. Der Stern wurde dem Wappen derer von Mansberg entnommen, die seit 1695 das hiesige Gut besitzen, die beiden Wolfsangeln dem Wappen derer von Hagen entliehen, die das Rittergut zuerst besaßen und schon 1226 erwähnt werden. Dadurch soll die enge Verbindung zwischen der Gemeinde Meinbrexen und dem Rittergut symbolisiert werden.

“Das Wappen wurde in der beantragten Ausführung genehmigt. Soweit die Ausführungen Friedrich Rorigs.

Der Betrachter stellt fest, dass sich der „silberne Stern“ links und die „zwei silbernen Wolfsangeln“ rechts befinden Das steht jedoch keineswegs im Widerspruch zur Wappenbeschreibung im Genehmigungsantrag. Denn im Gegensatz zu Bildern wird in der Heraldik (Wappenkunde) die Position der Bestandteile des Wappens aus der Sicht des „Wappenschildträgers“ beschrieben. Aus dieser Position befinden sich der „silberne Stern“ auf der rechten und die „zwei silbernen Wolfsangeln“ auf der linken Seite.

(Quellen: Friedrich Rorig, Archiv . Für die Unterstützung und die Überlassung von Fotos bedankt sich die Redaktion bei Herrn Karl-Heinz Bickmeier.

08. März 2015

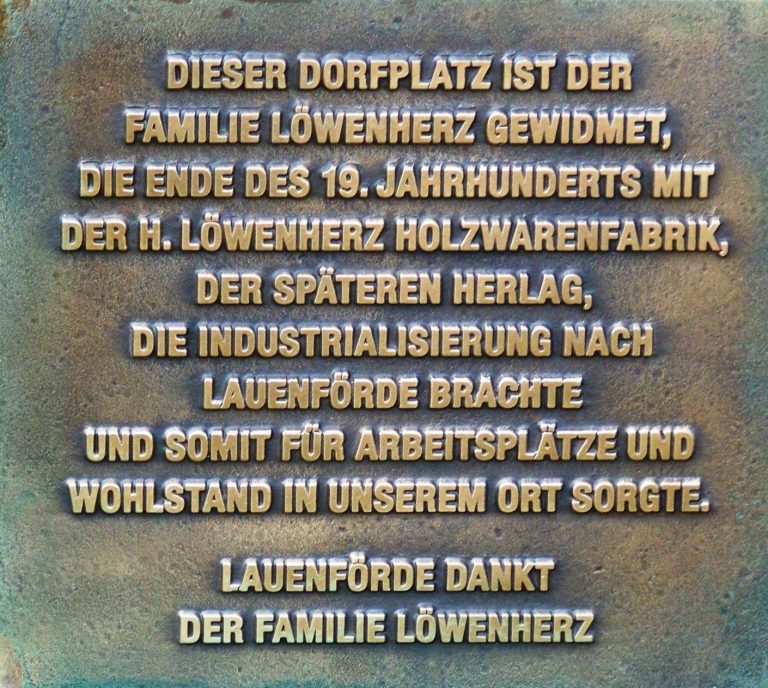

Aus dem Dorfplatz wird der

Löwenherzplatz

Der Anregung der Evangelischen Kirchengemeinde Lauenförde im Jahr 2013, den Dorfplatz in Löwenherzplatz umzubenennen, schlossen sich der Rat und die Verwaltung des Fleckens Lauenförde an. Am 08.März 2015 fand unter großer Teilnahme der Bevölkerung die Enthüllung einer Gedenktafel auf dem Löwenherzplatz statt. Sie ist auf einem Findling aus Rotsandstein montiert. Zuvor hatte in der St. Markus-Kirche ein Gottesdienst stattgefunden.

Bürgermeister Werner Tyrasa würdigte in seiner Festansprache das Wirken der Familie Löwenherz für die Entwicklung des Ortes und ihr soziales Engagement. Werner Filmer, seinerzeit Vorsitzender des Kirchenvorstandes, erinnerte an die Bedeutung des Löwens in Lauenförde, der allgegenwärtig ist. Vom gekrönten Löwen als welfisches Wappentier im Grundstein von 1569 an der südlichen Außenmauer unserer Kirche, vom von vier Löwen getragenem Taufsteinbecken in der Kirche, als Wappentier auf den Fahnen, bis zum Löwenbrunnen und jetzt dem Löwenherzplatz.

Umrahmt wurde die Feierstunde vom Posaunenchor Lauenförde.

Historische Gebäude I

Ein Haus mit Geschichte

1865 errichtete der Holzhändler Herz Löwenherz an der Langen Straße in Lauenförde (Foto oben, 2. von links), heutige Hausnummer 55, ein mehrstöckiges Wohnhaus neben dem Anwesen des Landwirts Pieper. Die ursprünglich hell verputzte Fassade wurde leider Ende der 1960er Jahre mit einer unansehnlichen Kunststoffverkleidung versehen.

Herz Löwenherz, der inzwischen mit der gleichnamigen Holzwarenfabrik an der Meintestraße geschäftlich sehr erfolgreich war und bereits um die Jahrhundertwende mehreren hundert Menschen aus Lauenförde und Umgebung Arbeit und Brot gab, verstarb am 26. Januar 1898.

Sein Sohn Hermann setzte die erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit seines Vaters fort und so konnte die Familie im Jahr 1905 an der Würgasser Straße eine repräsentative Villa errichten lassen. Hermann Löwenherz verstarb 1916 im Alter von 62 Jahren.

Im Jahr 1936 verließ Toni Löwenherz, gezwungen durch Schikanen der NS-Machthaber, mit ihrer Schwiegertochter Florence, die US-Staatsbürgerin war, und deren Kindern Renate und Vera Lauenförde und zog in das Haus der Familie in Göttingen. Am 22. Mai 1942 wählte Toni Löwenherz den Freitod, nachdem sie am Vortag die Mitteilung über ihre bevorstehende Deportation erhalten hatte. In die Villa "Löwenherz" in Lauenförde wurde der weibliche Arbeitsdienst einquartiert, später auch der Kindergarten. Nach Kriegsende konnten dort Heimatvertriebene untergebracht werden. Später stand das Gebäude leer und verfiel zusehends. 1978 erwarb das Ehepaar Norbert und Paula Pirone das Grundstück und renovierte es. Seitdem ist es über die Grenzen unseres Landes hinaus als beliebtes Bikerhotel „Villa Löwenherz“ bekannt .

Die Villa Löwenherz früher (oben) und heute (unten)

Toni Löwenherz mit ihren Kindern und der Kinderfrau im Garten der Villa.

Der Lauenförder Jahrmarkt

Die Jahrmarktgesellschaft 1930

Viel wird von älteren Einwohnerinnen und Einwohnern Lauenfördes über das lustige Treiben während des Jahrmarkts berichtet, der in früheren Zeiten immer montags, 14 Tage vor dem Karnevalswochenende, stattfand. An diesem Tag begann auch der eigentliche Markt, der von den Kirchenglocken eingeläutet wurde. Dieser Brauch wurde 1911 jedoch von kirchlicher Seite aufgehoben.

Händler aus der näheren und weiteren Umgebung kamen nach Lauenförde. Sie bauten Verkaufsstände auf, mieteten aber auch die Dielen von angrenzenden Häusern, um dort ihre Waren anzubieten. Tuche, Stoffe, Kurz- und Eisenwaren, alles was in Haus und Hof benötigt wurde, war im Angebot. Aber auch Handwerker, wie Kappenmacher und Marktschuster sowie allerlei fahrendes Volk bereicherten das bunte Treiben. Dass der Lauenförder Jahrmarkt im weiten Umkreis bekannt war, kann man einer im Jahre 1929 in der Presse erschienenen Bekanntmachung über die „Messen und Märkte zwischen Harz und Weser“ entnehmen, die auf den Markt hinwies.

Montags zogen auch die „Auskleider“ durch die Straßen. Natürlich waren in früheren Zeiten die Verkleidungen einfacher, umgestülpte Kleidung, geschwärzte und bemalte Gesichter mussten genügen. Später wurden die Kostüme aufwendiger und auch ein phantasievoll geschmückter Festwagen durfte nicht fehlen. Das wichtigste Requisit aber war die „Wurstgaffel“, eine große Holzgabel, auf deren Zinken man die gesammelten Würste aufhängen konnte. In Körben wurden gespendete Eier getragen.

Bäckermeister Karl Pieper beschrieb in seinem „Lauenförder Lied“ das Jahrmarktsgeschehen:

„Etwas zu bedeuten hat´s zu Jahrmarktszeiten,

denn da gibt es nur das Allerbest.

Da werden eingeladen zu dem Jahrmarktsbraten,

und zu Jahrmarktskuchen viele Gäst.

In der Stube drinnen, bei dem weißen Linnen

isst und trinkt man

bis kein Knopf mehr hält.

Und bei Tanz und Schmaus tobt man sich tüchtig aus.

Lauenförde ist´s, wo´s mir gefällt!“

1931 wurde der Jahrmarkt von einem schweren Unglück getroffen, denn wenige Tage vorher brannte die Gastwirtschaft Räker ab. Es gelang zwar, dank des beherzten Eingreifens der Lauenförder Feuerwehr, das Wohnhaus der Wirtsfamilie und das Gaststätteninventar wenigstens teilweise vor den Flammen zu retten. Bei dem Brand kam aber das vier Zentner(!) schwere Schwein ums Leben, welches für die Verpflegung der Jahrmarktbesucher gemästet worden war. Es wurde jedoch ein Ausweg gefunden, sodass das leibliche Wohl der vielen Jahrmarktsgäste trotzdem gesichert werden konnte.

Das Jahrmarktstreiben auf den Straßen Lauenfördes gibt es nicht mehr. Doch 1989 wurde die Jahrmarktssitzung in der Gaststätte „Pferdestall“ wieder ins Leben gerufen. Zunächst fand sie am Montag statt.

Viele Jahre traf man sich dann am Sonntag vor dem Karnevalswochenende ab 11 Uhr im Restaurant „Zum Solling“, um diesen schönen alten Brauch zu pflegen. 2025 fand die Jahrmarktsitzung erstmalig im Bürger- und Kulturzentrum in Lauenförde statt.

Viele junge Leute beteiligen sich an der Jahrmarktssitzung, die jetzt von Präsident Matthias Bergmann geleitet wird. Das lässt hoffen, dass noch lange der althergebrachte Ruf „Jahrmarkt Oho!“ ertönen wird.

1949 fand der erste Jahrmarkt nach dem 2. Weltkrieg statt

In den 1950 und 1960er Jahren wurde der Jahrmarkt im "Hotel Zur Weser" gefeiert.

Alte Ansichtskarten

von Lauenförde und Beverungen